Давайте делать паузы

Легендарный театральный педагог и режиссёр Вениамин ФИЛЬШТИНСКИЙ — о паузах в словах и жизни, системе Станиславского и спасении в бездействии

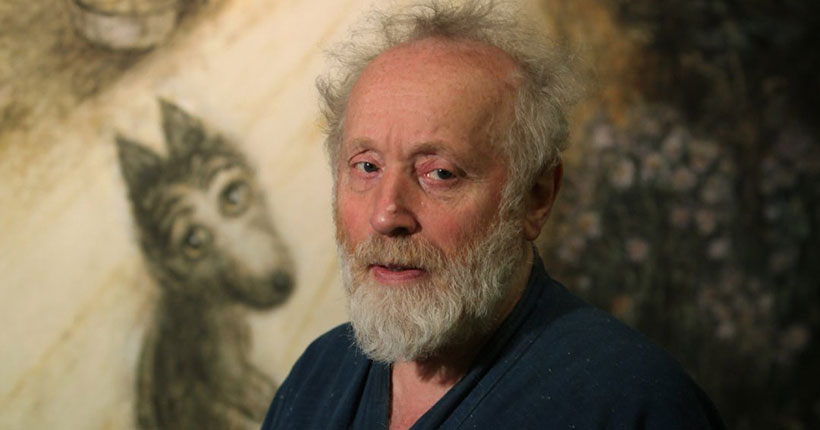

Вениамин Фильштинский

Родился 11 июля 1937 года в Ленинграде. Театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой актёрского мастерства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Поставил более 70 спектаклей на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. На сцене Малого драматического театра ещё идёт его спектакль «Муму», поставленный в 1984 году.

— Для меня Станиславский — это очень серьёзно. Пару ночей тому назад, готовясь к встрече с вами, я взял с полки летопись Ирины Виноградской «Жизнь и творчество Станиславского» и начал жадно перечитывать. Зачем? Но когда я читаю, то начинаю волноваться, потому что перед моим внутренним взором вновь возникает тот удивительный человек — нервный, трепетный, самокритичный, иногда слишком категоричный. Для меня его учение — это вера. Есть мнение, что система Станиславского нужна для посредственных актёров, мол, хорошие в неё не умещаются. Но это опасное заблуждение! Константин Сергеевич часто говорил, что она нужна для талантливых людей и что посредственному, малоодаренному актёру ничего не поможет. Я не люблю выражение «система Станиславского». В самом слове «система» есть что-то механическое, будто инструкция к пылесосу — прикрутил шланг, и всё заработало. Предпочитаю говорить: «система взглядов Станиславского» или «учение Станиславского». Он был и остаётся главной фигурой в театральном процессе. И горячо любимый всеми Михаил Чехов был практически учеником Станиславского. Он так себя, как сейчас говорят, и позиционировал. Да, он был гениальным учеником, поэтому у него были свои дополнения. Но чтобы это понять — нужно перечитать все его труды, комментарии, очерки, записные книжки и режиссёрские экземпляры спектаклей. К сожалению, очень многие его не читали или читали частично — и увы, это относится ко многим театральным педагогам и даже театроведам. Есть одна история про Толстого. Когда его спросили, «про что» роман «Анна Каренина», он ответил, что вся книга целиком и есть «про что». Так же и с учением Станиславского. Читайте его всего, тогда и поймёте «про что».

— Мне иногда делают замечания, мол, вы говорите как профессиональный педагог. Да, так вышло, что я прежде всего педагог, а уж потом режиссёр — несмотря на то что мои спектакли до сих пор идут в театрах Санкт-Петербурга. Педагогика — моя главнейшая завершающая профессия, а то, что мне удалось за свою жизнь поставить 70 спектаклей, — так это сопутствующие явления, так сказать. Я беру пример со Станиславского, который всю жизнь был профессиональным и очень много работающим режиссёром, но параллельно основал педагогику — студия МХАТа была первой институцией, если хотите.

— Первое задание, которое я даю студентам или актёрам — прочесть пьесу. Причём — в комфортных условиях. То есть не в метро, не в трамвае, не урывками, не отвлекаясь на телефон, а осознанно — отключил телефон, ушёл в лес. А как только прочитал, то сразу сделал записи первых живых впечатлений. Меня спрашивают: «А если пьеса такая, что мы всё уже знаем, сто раз её читали? Какой-нибудь “Ревизор”, к примеру?». Здесь всё, конечно, сложно. Но нужно как-то так сесть и попробовать её читать заново. Важно ещё себя слушать и не бояться сказать самому себе: «Плохая пьеса». Как-то прочёл пьесу «Тень» Евгения Шварца. И понял, что плохая пьеса. Не понравилось многое. И это нормально. Человек имеет право на собственные ощущения и мнение.

— Был у меня на кафедре один курс, который вёл кинорежиссёр. Помню, как некоторые студенты этого курса говорили о том, что киноартисты — это особая профессия. Но позвольте, в моей мастерской учились и Константин Хабенский, и Михаил Пореченков, и Ксения Раппопорт, и многие другие, — все они прекрасно играют в кино. Мои наблюдения показывают, что артист — он везде артист. Главное, чтобы он был хорошо обучен. Тогда он в кино освоится достаточно быстро. Если артист сформирован как личность, то он и в театре, и в кино будет на месте. Ну и не надо делить московскую и петербургские школы — нет московской и нет петербургской, как нет и новосибирской. Есть просто живые школы, где идёт процесс.

— «Малый круг внимания, большой круг внимания», — вот это мне у Станиславского чуждо. Ты всегда существуешь в нескольких кругах сразу: вот сидишь здесь, на сцене, и вспоминаешь, что у тебя там кто-то болеет дома, а сын сейчас выпускает спектакль в Германии, а там внук ещё где-то вообще. И все эти ощущения приходят сразу, поэтому все эти «круги Станиславского» — какая-то искусственность. В принципе, терминология и термины — вещи опасные. От них веет чем-то неживым. Поэтому в жизни, как и на сцене, пробуйте метод живого этюда. Что касается пресловутого «действия» — это очень болезненная штука, если честно. Когда я пришёл учиться, то мы все схватились за «действие по Станиславскому», чтобы расквитаться с «декламирующим театром», где каждое слово в бронзе отлито. Начались 50-е годы — всяческое обновление жизни и так далее. И тогда накатила первая волна «действия», которая сразу отвергло слово. Действие тогда пронизывало учёбу, жизнь и сцену. Хватит болтаться — пора действовать! Не говори, а действуй! В жизни человек должен действовать! Но ты же иногда просто тихо сидишь и плачешь, когда находишься со своей жизнью в угнетении. Или ленишься. У человека разные куски в жизни случаются. Иногда бездействие становится спасением.

— Андрей Михайлович Прикотенко (главный режиссёр театра «Красный факел». — Прим. ред.) учился у меня на курсе. Помню, запустили мы на курсе спектакль «Время Высоцкого» и к нам в 51-ю (знаменитая мастерская в Институте сценических искусств на Моховой в Санкт-Петербурге, известная ещё как учебный театр «На Моховой». — Прим. ред.) пришёл Валерий Золотухин, который тогда работал в Театре на Таганке. И вот он нас пригласил в Москву, в свой театр, поиграть «Время Высоцкого», мы потом гостили у матери Владимира Высоцкого. Почему я вспоминаю? Потому что одной из центральных мизансцен в спектакле «Время Высоцкого» висела какая-то верёвка, с которой все играли, — Андрей Михайлович удивительно залезал на неё.

— Я сегодня воспеваю паузу. Как-то сказал: «Давайте назовём кафедру “кафедра сценической речи и паузы”. Вот вы смеётесь, а пауза сегодня — наиважнейшая вещь. И в жизни, и на сцене. Подсчитано, что в «Дяде Ване» Антона Чехова — 21 пауза. Молчание всегда было золотом. Нам всем сегодня нужно проникнуть в природу паузы. Нам нужно добиться настоящих, осмысленных пауз.

— Георгий Александрович Товстоногов — гениальный театральный режиссёр и педагог — был очень грустным человеком. Я с ним два раза работал в Большом драматическом театре. Помню, что мой первый спектакль в БДТ, с Алисой Фрейндлих в главной роли, был 50/50 — сомнительность и успех. И я захожу к нему в кабинет — он сидит один, вечер поздний, мы говорим, настольная лампа на него светит, я сижу в темноте, а он не отпускает и всё сидит. Ему одиноко было очень. Для меня фигура Товстоногова — это особая материя, особая фигура, легендарная фигура, справедливо вознесённая в том времени. Поэтому… Поэтому что там говорить?

— Иногда говорят, что учение Станиславского несовместимо с драматургией, к примеру, абсурдизма. Драматургия может быть философична и нести в себе некие шифры, но никто не отменял на сцене «жизнь человеческого духа», когда пульсирует вибрация человека. И приносит на сцену эту вибрацию не режиссёр, а артист. Когда артист ходит по сцене с холодным носом, то постановка может быть трижды гениальна в режиссёрском плане, но от сцены будет веять скукой. Как-то раз в одной дискуссии было сказано, что Станиславский не имеет отношения к игровому театру. Он не имеет отношения к мёртвому театру, который не интересуется людьми! А знаете, каков главный постулат Станиславского? Мне его объяснил таксист, который вёз меня по Фонтанке. Я ему сказал, что вот Фонтанку заасфальтировали, скоро и в других местах асфальт положат. А он ответил: «Не верю!».

Материалы по теме:

Мэтр российского кино и театра Никита МИХАЛКОВ — о современных сериалах, девальвации профессии и русской литературе

Мультипликатор Юрий НОРШТЕЙН — о звёздном небе, любви к собакам и «Ёжике в тумане»