ТОП-10 самых ценных музейных экспонатов

Матильда — скелет мамонта (Музей природы Новосибирской области)

Жил этот мамонт в эпоху ледникового периода, примерно 10—20 тысяч лет назад, а узнали о нём перед самой войной: дети из села Вахрушево лазили в 1939 году по берегу реки Оёш и потянули за торчавшую из земли палку. «Палка» оказалась бивнем мамонта. Когда археологи начали раскопки, то оказалось, что скелет мамонта сохранился почти полностью, что само по себе уникально для мест, где нет вечной мерзлоты — видимо, зверь когда-то провалился в болото, и его туша не досталась хищникам. В музей мамонт, точнее мамонтиха, попала в «разобранном» виде и только в 1974 году её скелет был смонтирован для экспозиции при помощи незаметных глазу каркасов. Для мамонта Матильда не такой уж и крупный зверь: высота скелета —2,4 метра, длина —

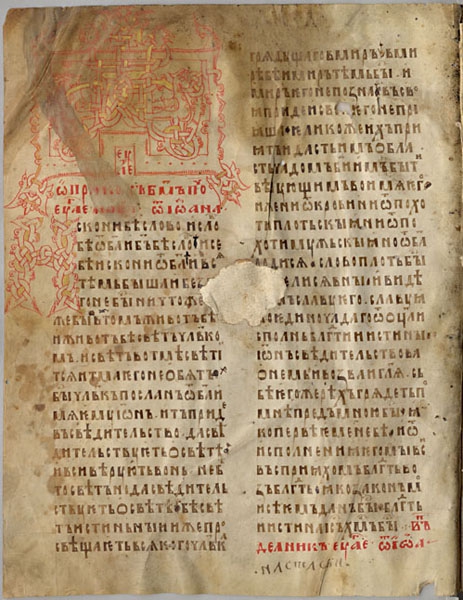

Друцкое евангелие (Музей книги ГПНТБ СО РАН)

Древнейшая книга, которая хранится в Новосибирске. Это евангелие было создано по заказу князя города Друцка в первой половине XIV века. В то время самыми искусными мастерами в изготовлении рукописных книг считались новгородцы — поэтому им и заказали эту книгу. Её пергаментные страницы помещены в переплёт из досок, обтянутых тканью, а тщательно выписанные красной краской — киноварью — буквицы не повторяют одна другую. За свою более чем шестивековую жизнь книга сменила множество владельцев, пока не попала к известному историку, академику Михаилу Тихомирову, страстному коллекционеру старинных рукописей. Богатейшее собрание по завещанию академика перешло в конце пятидесятых годов в новосибирский Академгородок.

Монеты Сузунского монетного двора (МТК «Сузун-завод. Монетный двор»)

Краеведческий музей по праву гордится самой полной коллекцией монет, которые чеканились на Сузунском монетном дворе с 1766-го по 1782 год. Монеты из Сузуна – полушки, четвертаки, десятники — имели хождение в Сибири, Средней Азии, попадали к китайским купцам. А теперь у жителей и гостей Новосибирской области есть возможность не только увидеть сибирские монеты, но и познакомиться вживую с процессом их изготовления, причём прямо на месте — в индустриальном музее «Монетный двор» в Сузуне, где воссозданы все станки и механизмы.

Портрет Екатерины II Законодательницы в храме богини Правосудия (Новосибирский государственный художественный музей)

Этот парадный портрет самой знаменитой женщины на русском троне был написан выдающимся живописцем Дмитрием Левицким в 1783 году. В Новосибирске он «прописался» в 1970 году, поступив сюда из собрания Русского музея. Теперь это самое масштабное полотно в музейном собрании, украшающее зал русского искусства XVIII — первой половины XIX века, который называют Екатерининским. В Екатерининском зале традиционно устраиваются музыкальные вечера, приёмы музейных делегаций, встречи художественной интеллигенции города.

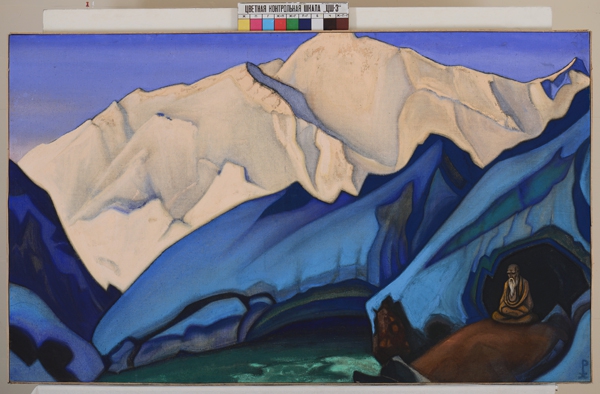

«Сантана» (Новосибирский государственный художественный музей)

Имя Николая Рериха, художника и мыслителя, в Сибири всегда было окружено особым ореолом почтения. Не случайно коллекция его работ в художественном музее одна из самых внушительных — 60 работ, созданных в последнее десятилетие жизни мастера — с 1935-го по 1946 год. В Россию их привёз из Индии сын художника Юрий, а с 1960 года они хранятся в Новосибирске. Одна из самых значительных работ этого периода — «Сантана» (1944 год). Слово «сантана» в переводе с санскрита означает «поток». Главная мысль картины — жизнь человека и природы подобна водному потоку, всегда находящемуся в движении, мудрость же рождается в длительном созерцании жизни, в размышлении и самоотречении.

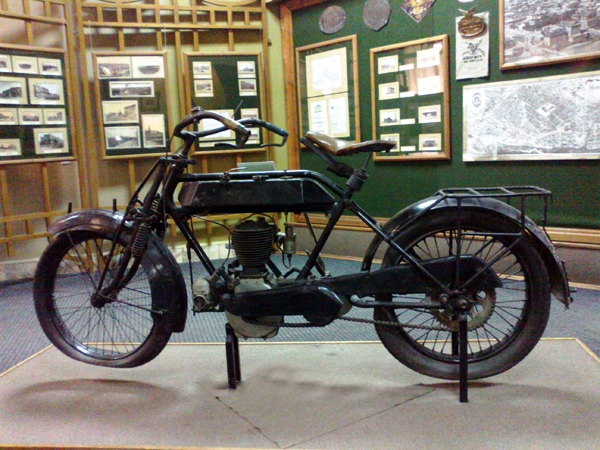

Мотоцикл «Нортон» (Новосибирский краеведческий музей)

Этот плод технической мысли конца XIX века — один из первых двух мотоциклов, которые рассекали по улицам Новониколаевска в дореволюционные времена. Производили эти «иномарки» с двигателями «Порше» на заводе «Нортон Моторс» в Англии. У музейного экспоната «трудовая биография» получилась весьма почтенной: его какое-то время использовали почтальоны, потом передали в колхоз, где он прослужил до 1976 года. После того как на него не смогли в очередной раз получить свидетельство о техосмотре, мотоцикл продали музею. Но и сейчас он нисколько не похож на музейную древность. Если его начинку как следует почистить и замотать провода изолентой — поедет как миленький! Во всяком случае, так уверяют музейщики.

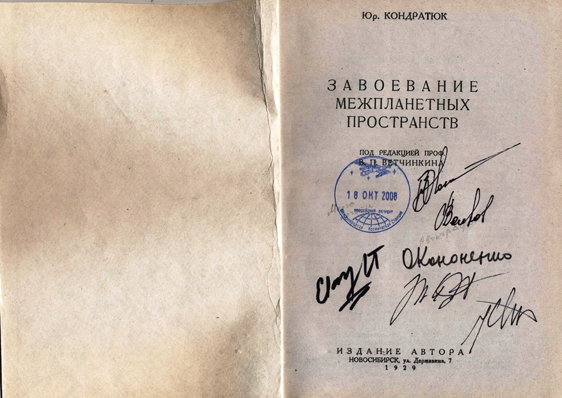

Книга Юрия Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств» (Музей города Новосибирска)

У этого экземпляра репринтного переиздания книги 1929 года очень необычная судьба. В 2008 году по инициативе музея её захватил с собой экипаж 17-й экспедиции на Международную космическую станцию. На форзаце книги есть автографы членов экипажа МКС и почтовый штемпель гашения станции, который космонавты ставят на письма и телеграммы. «Завоевание космических пространств» — всего лишь четвёртая по счёту книга, побывавшая на МКС: книги для космических грузовиков — слишком тяжёлый и дорогой груз. Тем приятнее сознавать, насколько имя нашего талантливого земляка пользуется уважением у покорителей космоса!

Чароит и поделки из него (Центральный сибирский геологический музей)

В 1970 году в том месте, где сходятся границы Якутии, Читинской и Иркутской областей, открыли месторождение чароита «Сиреневый камень». Это было первое найденное человеком месторождение красивого поделочного камня, и до сих пор других мест, где чароит встречается в таких количествах, не обнаружено. Сейчас месторождение уже истощено — после долгих лет варварской разработки, небольшие запасы чароита остались только на большой глубине. По словам специалистов, формировался чароит в специфической химической обстановке, которая характеризовалась наличием в своём составе многих химических элементов, где преобладали щелочные металлы.

Пассажирский тепловоз серии ТЭП-80 (Музей железнодорожной техники)

Этот тепловоз уникален по двум причинам. Во-первых, он существует всего в двух экземплярах, которые построили на Коломенском тепловозостроительном заводе в 1984 году. Во-вторых, на нём в 2003 году впервые в России, на участке Бологое — Санкт-Петербург была достигнута рекордная для железнодорожного транспорта скорость в

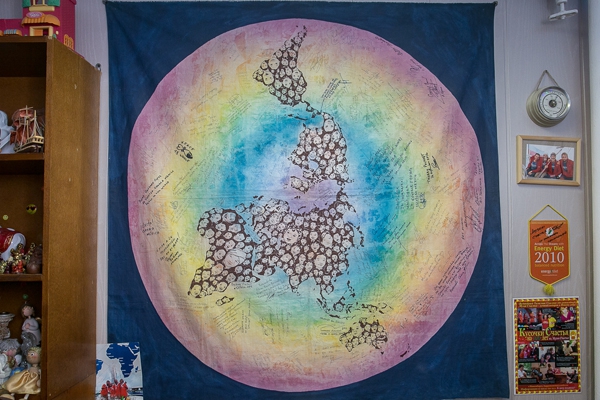

Флаг мира (Музей счастья)

Необычную картину, на которой континенты Земли сложены из улыбающихся детских лиц, музею подарила американская художница Кэррол Хилтнер в 2010 году. А два года спустя флаг отправился в кругосветное плавание вместе с компанией путешественника Анатолия Кулика. Жители 40 стран, через которые пролегал маршрут мореплавателей, оставили на флаге свои росписи с пожеланиями счастья — в том числе королева Островов Кука и президент Французской Полинезии Оскар Темару.

Виталий СОЛОВОВ

Фото Валерия ПАНОВА и из архивов музеев