От мифа к источнику

Новосибирск сравнительно молодой город, но в его начальной истории так много туманного, что оспаривается даже дата основания. Наше краеведение по-прежнему во многом питается мифами советской исторической науки: всё, что было до революции, либо плохо, либо переписано с точки зрения «свой-чужой». Победить эту косность — значит сломать сложившуюся систему, в которой как фундамент уже вкопаны столпы — «отцы-основатели», «нахаловки» и «стихийный» рост города. О том, почему Новосибирск должен вернуться к своим истокам и, самое главное, где они находятся, «Ведомостям» рассказала старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Наталья МИНИНА.

Новосибирск сравнительно молодой город, но в его начальной истории так много туманного, что оспаривается даже дата основания. Наше краеведение по-прежнему во многом питается мифами советской исторической науки: всё, что было до революции, либо плохо, либо переписано с точки зрения «свой-чужой». Победить эту косность — значит сломать сложившуюся систему, в которой как фундамент уже вкопаны столпы — «отцы-основатели», «нахаловки» и «стихийный» рост города. О том, почему Новосибирск должен вернуться к своим истокам и, самое главное, где они находятся, «Ведомостям» рассказала старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Наталья МИНИНА.

Земли Кабинета

Один из главных мифов о Новосибирске — город развивался стихийно, без определённого плана. Слово «стихийность» так прикипело к образу Новосибирска, что нужно очень постараться переосмыслить процесс пространственного развития города. У этого мифа глубокие корни: его начали создавать ещё в 1920 годах, а утвердился он в 1930-е благодаря Сибирской советской энциклопедии, которая представила шаблон зарождения города: у станции и моста возникло два рабочих посёлка, которые «стихийно росли, скоро соединились друг с другом и поглотили в себе бывший крестьянский посёлок, именовавшийся по имени одного из засельщиков Гусевкой». Что же имело место на самом деле, когда весной 1893 года начались строительные работы на Средне-Сибирском участке железной дороги?

На фото: Строительство насыпи железной дороги с видом на планируемую базарную площадь и магазин Е.А. Жернакова, весна 1894 г..

Исследовательский интерес привёл Наталью Минину в Барнаул, в Государственный архив Алтайского края, где хранится большинство документов по ранней истории Новониколаевска как поселения, образованного на землях Алтайского округа Кабинета Его Императорского Величества. Территория округа простиралась от границы с Монголией и Китаем до южной границы нынешней Томской области, доходы от эксплуатации этих земель шли на содержание императорской фамилии, а часть вкладывалась в развитие этой территории: строились школы, больницы, инфраструктура, поддерживались новые поселения.

— С советских времен господствует точка зрения, что посёлок существовал неофициально, якобы царские власти его не признавали, а само расположение на кабинетских землях только препятствовало развитию поселка. Но документы выдают совершенно другое: в администрации Алтайского округа работали люди, наделённые государственным мышлением, которые вполне понимали значение Сибирской железной дороги для экономики региона и, соответственно, не могли препятствовать появлению посёлка, необходимого для обслуживания нужд железнодорожного строительства. Яркий пример: летом 1894 г. помощник начальника Алтайского округа, решая, что же делать с посёлком, заявил, что с проведением железной дороги «не более чем через 10—15 лет посёлок станет «одним из лучших городов в Сибири в торговом отношении». Собственно, в выстраивании отношений с посёлком исходили из этой перспективы, — говорит Наталья Минина.

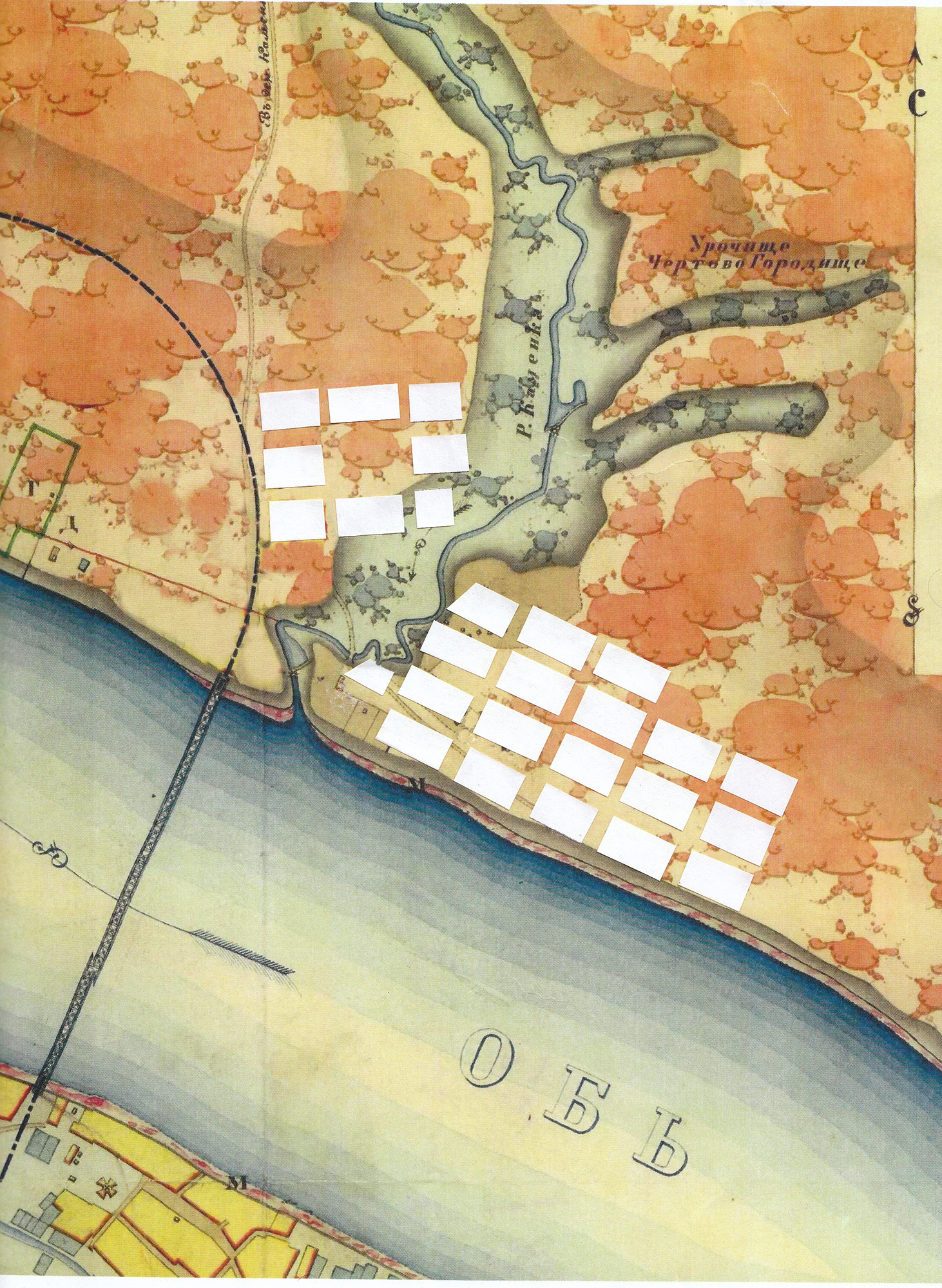

Реконструкция первого «градостроительного» плана, утверждённого в сентябре 1894 года.

Кривощёковский посёлок, или «засёлок», как он значится по документам того времени, на правом берегу реки Оби вблизи строящегося моста, быстро растёт по обеим сторонам реки Каменки. В первый же год в нём насчитывалось до 300 усадеб и прошения о выделении земли поступают с нарастающей силой. Чиновник по сбору аренды Константин Бородухо в мае 1894 года сообщает (орфография сохранена): «…до 38 усадеб принадлежит собственно крестьянам села Кривощёковского, а остальные пришлым лицам разных сословий, как то мелким торговцам, купцам, промышленникам, рабочим и проч. Усадьбы означенных лиц, большая часть которых состоит из землянок и небольших изб, построены без всякого порядка и соблюдения правил строительного уставов, очень скученно, причём в поселении этом не оставлено не только свободных мест для улиц и проулков, но и надлежащих разрывов между постройками, поселение это в пожарном отношении представляет собою верх опасности…»

Самовольное заселение в посёлке было официально запрещено летом 1894 года по распоряжению начальника Алтайского округа Василия Ксенофонтовича Болдырева, а в сентябре того же года был утверждён первый план застройки поселения. Владельцы домов, нарушающих планировку, должны были их переставить в соответствии с планом. Авторами стали чиновники Алтайского округа М. Сергеев, К. Бородухо и межевщик Пеньковский. Документ содержал планировку улиц, переулки и торговую площадь в центральной части посёлка. В каждом квартале располагалось до 20 усадеб по 250 кв. сажень каждая, или по нынешнему 10 соток. Жилая усадьба сдавалась в аренду по 1 руб. в год, торговая была дороже, а на усадьбы, которые пользовались большим спросом, устраивались торги. Тем не менее двумя годами позже томский губернатор указал Болдыреву на скученность и «малый размер» усадеб, которые «соответствуют лишь малоземельным местностям».

По плану 1894 года сформировалась Закаменская часть, причём началось и формирование Центральной части. В том месте, где сейчас улицы Кривощёковская и Мостовая с прилегающей территорией автовокзала, планировалась первая базарная площадь. Сам план, увы, не сохранился, но на авторской реконструкции, созданной по целому блоку архивных данных, хорошо видны ровные линии улиц — порядок, заложенный в самом «фундаменте» города. Более того, и сейчас современный Новосибирск, сам того не зная, живёт по лекалам, созданным в 1894 года.

Кривощёковский след

Животрепещущая страничка истории города связана с селом Большое Кривощёково и его выселком на правом берегу. Появился город — и не стало старейшего села, центра большой волости. Официально село Кривощёково числилось тогда как находящееся по обе стороны реки. Жители правобережного Кривощёковского выселка — пришлые крестьяне из европейской части страны, обосновавшиеся здесь в далеком 1877 году. К началу строительства Транссиба в выселке было всего 33 двора. Практически все они, как и село Большое Кривощёково на левом берегу, попали в зону отчуждения железной дороги, и крестьянам было предписано убрать свои дома и переселиться на «гору», где сейчас находится Горский жилмассив, либо вверх по Каменке, в район современного Гусинобродского рынка. Железнодорожное ведомство за снос выплачивало компенсацию.

— Сюжет, связанный с Кривощеково я называю «кривощёковским следом» в истории Новосибирска и считаю, что эта деревенская история придаёт некий колорит нашему буржуазному городу. Историки давно поделились на два «лагеря»: тех, кто связывает историю Новосибирска с Кривощёково и тех, кто ведёт отсчёт исключительно со строительства Транссиба, — рассказывает Наталья Минина. — Но город здесь образовался бы в любом случае, с селом или без него – уж очень удачным оказалось место мостового перехода. Но из песни, как говорится, слов не выкинешь, и нужно помнить, что Кривощёково было одним из старейших поселений новосибирского Приобья и когда-то имело весомое значение для этого региона. Считается, что планировочная структура сохраняется надолго, даже если исчезают такие объекты, как дома. Так вот Кривощёково, несмотря на то, что 120 лет назад оно стало глобальной строительной площадкой, до сих пор просматривается на снимках из космоса. На популярном интернет-форуме «Новосибирск в фотозагадках» несколько лет назад обсуждалась тема местонахождения села. Соединив спутниковые снимки с историческими картами из Алтайского архива, была обнаружена кривощёковская церковь, вернее, то, что от неё осталось, — часть фундамента из бутового камня. Сама церковь, как известно, была заблаговременно перенесена в деревню Бугры. Форумчане побывали на месте — удостоверились в правильности своих выводов, обратились к властям, но не получили должного отклика, и в результате сами установили крест, чтобы визуально обозначить место. По-моему, это уникальный случай, ведь мегаполис поглотил много сёл-деревень, и от них остались в лучшем случае устные предания. Я уверена, что такие осколки седой старины в границах города необходимо сохранять, в противном случае мы беспощадно обедняем нашу историю.

Возвращаясь к Новониколаевску, мы увидим, что и здесь кривощёковцы изрядно «наследили». Две улицы на карте города — Кривощековская и Мостовая — выбиваются из общего строя. Это и есть ещё один «след» былой крестьянской истории: как уже говорилось, из зоны отчуждения на рубеже 1893—1894 годов сюда перенесли свои дома жители Кривощёковского выселка, как сами они писали: «… Разбили заселок в две улицы, по 20 сажен в виду несчастного случая, то есть пожара…». Однако чиновники Алтайского округа настаивали на выселении крестьян. Основанием был, в первую очередь, совсем не сельский статус нового посёлка, кроме того на этом самом месте была запланирована базарная площадь. Но крестьяне, смекнув, что на строительстве дороги можно заработать, переезжать не торопились. Целый год шла переписка: чиновники требовали переезда, крестьяне отвечали, что денег нет, просили защиты у томского губернатора, а тем временем сдавали часть своих усадеб купцам. К маю 1894 года здесь действовало полтора десятка торговых точек, которые открыли купцы, чьи фамилии нам прекрасно известны ― братья Жернаковы, Суриков, Маштаков, торговый дом «Толоконский и Рубанович». Крестьяне так и не перенесли свои дома с «насиженных мест», и планировка первой базарной площади осталась лишь на бумаге. И сейчас район автовокзала ― единственная «нахаловка», дошедшая до нас со времён первоначального заселения города.

Колыванские купцы, в том числе Евграф Жернаков, обратились к властям с просьбой разбить другую базарную площадь, к северо-западу от прежней. Прошение было удовлетворено, и весной 1895 года в районе нынешней площади Свердлова появилась Старо-Базарная площадь. Купечеством были арендованы самые дорогие участки, а позже здесь появились знаменитые особняки Маштакова (здание с луковкой), Сурикова, Жернакова (последний не сохранился). В районе площади были самые дорогие усадебные места, которые сдавались с торгов, и получалось, что одновременно кто-то платил за свои 10 соток 1 рубль в год, а кто-то – все 200.

Дальновидный Бородухо

Разработка плана вызвала дискуссию между чиновниками: чиновник Бородухо увидел недостатки в плане Сергеева: тот разбил местность по оба берега Каменки как единое пространство, что, на взгляд Константина Бородухо, было в корне неверно. Он предложил, чтобы улицы Закаменки не продолжали линии улиц центральной части, а шли параллельно Оби с учётом существующего рельефа. Поправки эти руководство Алтайского округа приняло к исполнению. Получается, Бородухо предугадал магистральное направление на юг, хотя в то время здесь не существовало иных дорог, кроме Каменской, а в село Бердское ездили по левобережью.

Неслучайны и названия первых закаменских улиц ― Павловская, Сузунская, Змеиногорская, Гавриловская, Гурьевская, Локтевская, Зыряновская, унаследовавшие свои имена от заводских посёлков и рудников Алтайского округа.

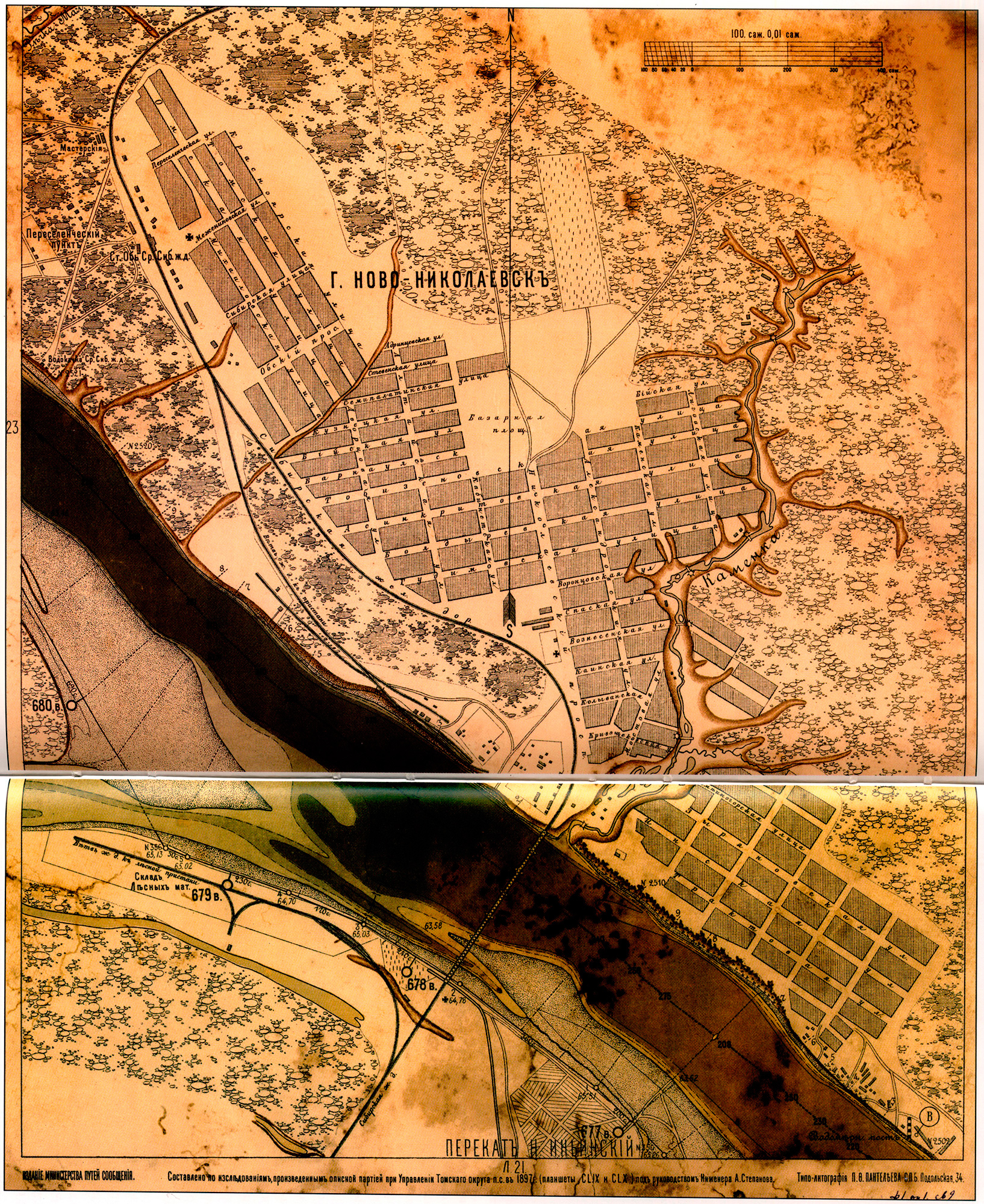

Изложенные факты говорят об очевидном значение плана 1894 года. Посёлок быстро рос, и летом 1896 года был разработан более масштабный план, получивший известность как «план межевщика Кузнецова», который, кстати, до сих пор считается первым в истории Новосибирска. Он объединил Ново-Николаевский посёлок и станцию Обь в один населённый пункт и, таким образом, стал логичным развитием плана Сергеева―Бородухо― Пеньковского.

Марина ШАБАНОВА

Фото Валерия ПАНОВА