Дороги Первой мировой

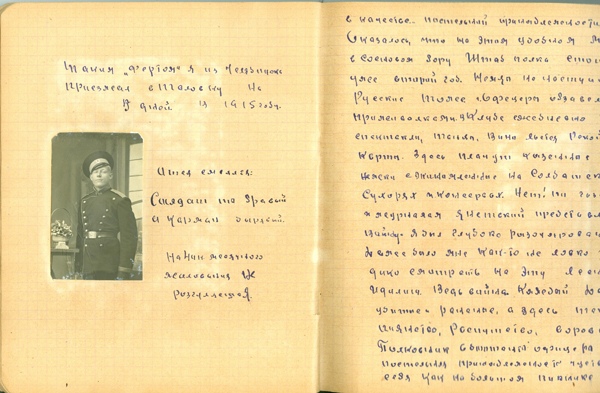

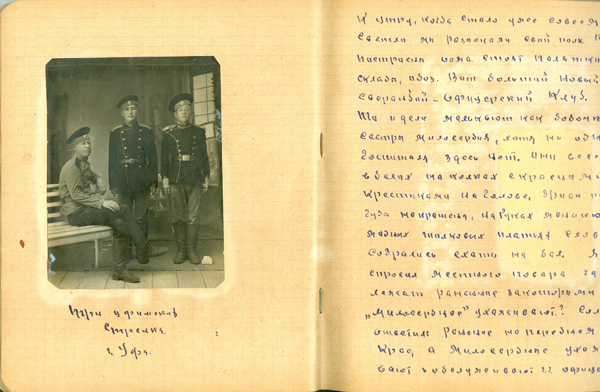

Сегодня, 1 августа, исполняется ровно сто лет со дня, когда Россия вступила в Первую мировую войну. Сейчас это кажется совсем давней историей, и поэтому особенно ценны свидетельства тех, кто видел всё происходившее своими глазами. В числе очевидцев событий тех нелёгких лет был и мой дед, Александр Львович МАЛКОВ, впоследствии оставивший воспоминания о том, какой ему увиделась эта война. Вот некоторые отрывки из его дневников.

Приказ — закон

В мае 1915 года меня досрочно призвали в армию. Два дня мы, новобранцы, гуляли. Провожать меня собралось много народу. На дорогу вместе с пожеланиями успехов и удачи мужики, женщины и девицы насовали полные карманы медных пятаков, кисеты, носовые платки, а одна неизвестная особа передала завёрнутое в бумагу и перевязанное розовой лентой полотенце с вышитым на концах гарусом рисунком «целующиеся голуби».

На станции Юргамыш нас, новобранцев, посадили в телячий вагон и повезли в Челябинск. По железной дороге я ехал впервые. На остановках выбегал из вагона и рассматривал паровоз, хотелось узнать, где в нём сидит дьявол, который крутит колёса, — так говорили у нас в деревне старики. В Челябинске выдали полный комплект обмундирования: мундир, брюки суконные, сапоги, платки, портянки. Выделили койку, дали матрас, подушку, одеяло, две простыни. Кормили три раза в день досыта. Оказалось, жить солдату можно неплохо. Дома мы так не одевались и не ели, и что такое отдельная койка не знали, спали на полатях.

Начали нас обучать ружейным приёмам: как ходить в строю, рассыпаться в цепь, колоть штыком соломенное чучело немца, разбирать-собирать винтовку, как кому правильно отдавать честь. Выучили все титулы генералов и особ царского двора. И так каждый день, только по выходным давали увольнительную в город.

Через три месяца поступил приказ: всех молодых солдат отправить в Уфу, в запасной 109-й батальон. Здесь нас переодели, дали старое обмундирование защитного цвета, чтобы на фронте не были слишком заметны противнику, а то медные пуговицы и красные воротники далеко видно, сказали нам. В шестой роте 109-го батальона нас взяли в оборот по всем правилам военного времени. Кормили плохо, спали на общих голых нарах, мокрые портянки — под бока, чтобы за ночь высохли, ранец под голову вместо подушки. Вставали в семь утра, час на завтрак и уборку, в восемь часов выходили на учение за город. Опять шагистика, ружейные приёмы, чучело и крик «Ура!». В воскресенье в город не отпускали. Сидим в казарме, как в тюрьме. Читать кроме молитвенника ничего нельзя. Все были бы рады отправке на фронт. Но мне не повезло. Командир, узнав, что я грамотный, направил меня на шесть месяцев в учебную команду. «Сделаю, — говорит, — из этого рыжего парня кадрового взводного. Грамотный, хорошо поёт и, видимо, не дурак». А мне в учебную команду идти совсем не хотелось. Режим там хуже, чем в ротах. Но для солдата приказ — закон.

Побег на фронт

Потянулись длинные зимние ночи и короткие дни. Спим на нарах вповалку на соломенных матах. Встаём в семь часов, гимнастика, чай, и за город, где проводим целый день. Опять всё то же самое. Ползаем на карачках по глубокому снегу. Устанем, вымокнем, идём вечером в казармы голодные, сердитые. Раза два давали стрелять из учебной винтовки, но без боевых патронов — боялись, чтобы мы не перестреляли своё начальство.

Ну вот и весна на дворе, учёба закончена с отличием. На погонах появилась первая белая тонкая полоска вице-унтер-офицера. Являюсь в свою роту к ротному командиру, докладываю: «Прибыл для продолжения воинской службы!» Тот говорит: «Молодец! Принимай взвод, будешь обучать новобранцев». И я начал обучать 33 молодых ребят, татар. Они были обрусевшие, понимали мои команды, дела у нас пошли хорошо. Но был среди них один башкир, лет 50, он по-русски совсем не понимал и часто портил мне всё дело. Однажды приехал к нам командир роты, идёт по взводам, здоровается, смотрит, как идёт учение. Я татар предупредил, что, когда командир подойдёт к нам, я дам команду «Смирно!», а они чтобы глядели весело и ели начальство глазами — офицеры любят таких боевых солдат. Башкира поставил на левый фланг, чтобы не так был заметен. Вижу, командир направляется в нашу сторону, даю команду: «Взвод, кругом! Смирно! Равнение на середину!» Краем глаза вижу: татары стоят хорошо, ровно, голову держат высоко. А где же мой башкир? Смотрю, а он не повернулся кругом, так и стоит к командиру спиной. Беда! И сделать уже ничего нельзя. Командир обошёл его, кричит: «Ты, скотина, как командира встречаешь?» И дал ему в зубы. Башкир упал. Я подбегаю, докладываю, что тот совсем не знает русского. Командир кричит: «Молчать! Я и тебе разобью морду!» И двинулся ко мне. Я взял винтовку наизготовку по всем правилам, как учили: штык на уровне сердца командира, и крикнул: «Ещё один шаг, и я выпущу ваши кишки!» Командир опешил, круто повернулся, крикнул: «Под суд подлеца!», сел в пролётку и уехал. Мы сделали перекур, поругали башкира, ещё позанимались, а у меня в мозгу одна мысль: куда бежать? Расстреляют ведь за покушение на командира. А вечером нас погнали на вокзал — провожать на фронт вторую маршевую роту. Последний звонок, поезд трогается, и тут я махнул в вагон. Говорю солдатам: «Спрячьте меня», и рассказал, как было дело. Они оказались хорошие ребята, меня не выдали, кормили всю неделю, пока мы не подъехали к фронту. А там я явился к начальнику эшелона и заявил, что я русский патриот, не мог больше в тылу околачиваться, без разрешения начальства убежал на фронт и прошу зачислить меня в маршевую роту. Начальник эшелона, прапорщик, был из учителей, необстрелянный. Говорит мне: «Я очень рад такому случаю. Сегодня же примите первый взвод. В Уфу я с фронта дам телеграмму, чтобы вас прекратили разыскивать».

Кочки вместо окопов

Подъехали к конечной станции «Лужская», начали разгружаться. Это заметил немецкий самолёт и обстрелял нас. А вечером, когда стемнело, пошли вдоль фронта разыскивать свой полк. Идём повзводно, курить и разговаривать запрещено. Где-то недалеко идёт бой, видны вспышки рвущихся снарядов, слышен грохот артиллерии. К утру, когда стало совсем светло, разыскали свой полк. В бору построены дома, стоят палатки. В большом новом доме, как нам сказали, офицерский клуб. То и дело мелькают, как бабочки, сёстры милосердия, хотя ни одного госпиталя здесь нет. Весёлые, в белых наколках с красными крестиками, губы накрашены, глаза подведены, в модных шёлковых платьях, как будто на бал собрались. Я спросил местного повара, где лежат раненые, за которыми они ухаживают. Тот ответил, что раненые на переднем крае, а ухаживают девицы за господами офицерами. Оказалось, что на этом удобном месте штаб полка стоит второй год. Немцы не наступают, русские тоже. Офицеры устроили себе весёлую жизнь: еженедельно балы, спектакли, танцы, каждый день вино, карты, девицы. Да уж, не так я представлял себе войну.

К счастью, нас долго не задержали: покормили, часик-два дали поспать, выдали винтовки, боевые патроны, по паре ручных гранат, на которых тут же два татарина подорвались, так как увидели их впервые. И мы пошли в окопы сменять стоящую там роту. Шли километров шесть. Ближе к фронту начали попадаться раненые. Кто-то шёл сам, опираясь на винтовку, кого-то несли на носилках солдаты. Ни фельдшера, ни медсестры, чтобы оказать срочную помощь. Такая война: русские солдаты умирают, а господа офицеры пируют и играют в карты.

Вот и окопы. Точнее, не окопы, а передняя линия обороны: окопы копать нельзя — под ногами Пинские болота. Солдаты нарежут в болоте кочек и за ними скрываются от вражеских пуль. Вокруг вода — ни присесть, ни прилечь, целыми днями моросит мелкий дождик. Солдат накроется палаткой и думает: скорее бы ранило или убило, лучше, чем здесь сидеть. Семь дней в этих болотах между кочек надо было дежурить, потом приходила смена, и мы шли в тыл. В какой-нибудь оставленной жителями деревне отоспимся, постираем, поубиваем вшей. А потом снова на линию фронта.

«В городе революция!»

«В городе революция!»

В декабре 1916 года меня командировали в Санкт-Петербург в школу телеграфистов. Всего направили троих солдат, все сибиряки. Мы ехали и радовались, были уверены, что пока мы год учимся, война кончится. Приехали в столицу, добрались до нашей школы. Представились начальству. Нам выдали новое добротное обмундирование и постельные принадлежности. Как приятно вытянуться на койке и выспаться после Пинских болот!

Начались занятия в классах. Все курсанты — фронтовики, обстрелянные. Жили дружно. Кормили нас досыта, в воскресенье отпускали в город. В Петербурге война совсем не чувствовалась. Бойко шла торговля в магазинах, работали все театры, где собирались сливки общества: дамы в роскошных туалетах, мехах и драгоценностях, мужчины во фраках или расшитых золотом мундирах. Отовсюду слышалась французская речь. Рождественские праздники в 1916 году отмечали особенно пышно, словно чувствуя, что это в последний раз. В воздухе уже пахло революцией.

С начала февраля 1917 года нас, курсантов, стали прижимать. Запретили ходить в город, усилили охрану, забрали и закрыли на складе винтовки, не давали читать газет. Офицеры нервничали. Мы догадывались, что в Петербурге начинается что-то большое.

Однажды нас, сотню курсантов, как обычно, собрали на вечернюю проверку. Только прочитали молитву, тут распахивается дверь, и вбегают трое: студент, матрос и унтер-офицер, фронтовик, в руке у него сорванные с плеч погоны. Студент залез на стол и прокричал: «В городе революция! Немедленно захватите оружие и на улицу!» Мы сломали замки склада, взяли винтовки, патроны, построились во дворе, выбрали командиров (офицеры скрылись). Музыканты заиграли «Марсельезу», и под её звуки мы вышли из ворот. На улице нас приветствовали толпы людей. Позже всех солдат собрали на Марсовом поле, и мы двинулись к Государственной думе. Там выбрали комиссию из 15 человек для предъявления ультиматума: правительство — в отставку. На балконе появились Родзянко и Милюков (лидеры думских фракций октябристов и кадетов. — Прим. ред.), пробовали нас уговорить, не получилось. Арестовали нескольких министров, заключили в Петропавловскую крепость, откуда они вскоре благополучно сбежали. Царь отрёкся от престола, было сформировано Временное правительство, а нам предложили вернуться в школу и продолжить занятия. Но как только мы вернулись, нас разослали по всей стране — на практику. Я был в Вологде. В сентябре вызвали в школу сдавать экзамены, присвоили звание старшего надсмотрщика радиотелеграфной станции и отправили на фронт по своим частям, но ненадолго: вскоре совершилась Октябрьская революция, а за ней последовала демобилизация.

Татьяна МАЛКОВА

Фото из семейного архива.