«Запчасти» для организма

Время вспять

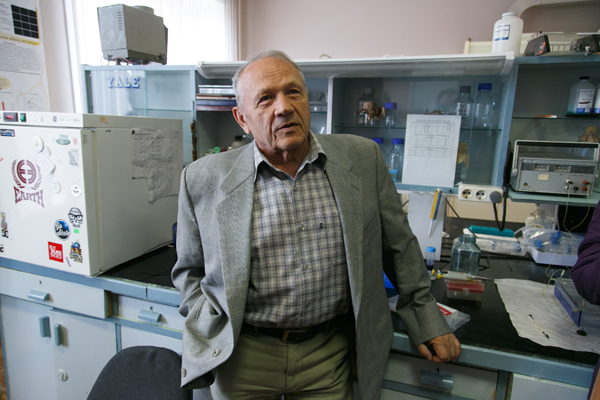

В лаборатории генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН учатся «оборачивать время вспять». Как выглядят «молодильные яблоки» с научной точки зрения, рассказывает доктор биологических наук Олег Серов — заведующий лабораторией, лауреат Государственной премии:

— В процессе развития в организме каждого из нас присутствует не менее 200—220 типов клеток, которые выполняют различные функции: печёночные клетки ведут детоксикацию, нейроны формируют интеллект, мышечная ткань даёт опору и так далее. Вопрос, с одной стороны, фундаментальный, с другой — практически очень важный: могут ли клетки, приобретя такую специализацию в процессе развития, восстановить свои свойства или так измениться, что станут чем-то наподобие яйцеклетки? Иначе говоря, может ли развитие идти вспять? Оказывается, может! Лауреаты Нобелевской премии 2012 года Джон Гёрдон и Синья Яманака как раз показали эту возможность.

Раньше считалось, что клетки в организме строго специализированы и не могут изменяться. Однако проведённые исследования дали ясно понять, что ядро взрослой специализированной клетки можно вернуть в незрелое, плюрипотентное состояние.

— Для этого на клетки необходимо воздействовать специальными генно-инженерными конструкциями — вносить в геном фибробласта биоптата дополнительные четыре фактора — четыре белка, и мы увидим, что в течение месяца этот фибробласт превратится в клетки, свойственные эмбриону на третий-четвёртый день зачатия. И вне организма этот потенциал восстанавливается, и можно in vitro («в пробирке») получать те же 200 типов клеток заново, — рассказывает Олег Леонидович. — Технология в схеме выглядит достаточно просто: у человека берётся биопсия — кусочки кожи, из которых в течение месяца-двух реально получить клеточки, которые обладают уникальными свойствами. Их можно, например, заморозить и поместить в индивидуальный банк. Думаю, через 20—30 лет такой банк будет иметь каждый за реальные деньги. В будущем это будут своего рода «запчасти» для каждого индивидуума. Они совместимы с вашим организмом, так как это ваши собственные клетки, никаких иммунологических конфликтов не будет. При необходимости эти клетки можно нарастить. Но для этого нам надо будет научиться ими управлять и получать из них желаемые. Сейчас огромные усилия учёных всего мира направлены на то, чтобы из них дифференцировать те, которые нужны.

На данном механизме основано будущее медицины — заместительная клеточная терапия. Представьте себе тысячи нейронов, которые ежеминутно гибнут в организме человека! Да, природа предусмотрела запас, которого должно хватить на жизнь. Но ведь случаются инфекции и травмы, которые уничтожают массу клеток. Как восполнить утраченные запасы?

— Этим и занимается наша лаборатория. Сейчас у нас есть культуры кожи, взятой от двух мальчиков, которые родились с умственной отсталостью. При генетическом исследовании выяснилось, что у них в шестой хромосоме произошла маленькая делеция. Чтобы понять, что же делать, как разрабатывать терапию в таких случаях, нам надо получить нейронную культуру. Ясно, что никто не позволит делать операцию и брать нервные клетки из головного мозга. Поэтому от этих подростков были взяты клетки кожи, из которых получены индуцированные плюрипотентные клетки. Дальнейшая задача — из этих культур получить нейроны разной специализации. На них можно будет изучать их свойства и тестировать фармакологические препараты, которые могут улучшить функции этих нейронов, — объясняет Олег Серов. — Клеточные технологии позволяют исправить наследственные дефекты — то, что до недавнего времени было немыслимо представить. Как известно, существуют так называемые нейродегенеративные заболевания: болезни Альцгеймера, Паркинсона. Все, наверное, видели этих несчастных людей, мозг которых прогрессивно разрушается. Сегодня эти болезни не лечатся нет, есть только способы небольшого замедления процесса дегенерации, но пока их эффективность очень низкая. С учётом того, что эти болезни «солидного возраста», а данная категория населения во всех индустриальных странах растёт, то и количество носителей этих заболеваний тоже увеличивается. Это огромная социальная проблема для развитых стран. Решение её видится таким же путём: от людей можно получать кусочки кожи, из них — клетки со свойствами эмбриона, из которых, в свою очередь, можно выращивать нейроны и любые другие клетки.

Как вырастить сосуды?

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН тоже решают проблему создания «деталей» для человеческого организма — и вполне определённого типа. Здесь изготавливают протезы сосудов маленького диаметра. Как из тончайшего волокна полимера «сшить» заменитель для коронарных сосудов и чем новосибирская разработка лучше зарубежных аналогов, рассказывает Павел Лактионов, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной медицины:

— Сейчас в мире нет хороших протезов сосудов маленького диаметра. К ним предъявляются жёсткие требования по прочности, отсутствию тромбогенности, совместимости и так далее. Один из вариантов изготовления таких протезов — с использованием метода электроспиннинга.

По словам Павла Петровича, метод электроспиннинга известен со времён Второй мировой войны, когда с помощью него изготавливались фильтры и детали респираторов. Он позволяет получать волокно диаметром от 10 нанометров до нескольких микрон из раствора полимеров.

Внутри прибора японского производства, который установлен в лаборатории, есть филлер — шприц, поршень которого с помощью гидравлической системы постепенно опускается и выдавливает раствор. В свою очередь, тот попадает в сильное электрическое поле и вытягивается в тонкую нить. Волокно собирается в виде трубки малого диаметра — и вот он, протез сосуда.

— Естественно, мы не первые придумали такую технологию. Но есть несколько проблем, которые при изготовлении таких протезов до сих пор не решены, — отмечает Павел Лактионов. — Мы придумали, как сделать их прочнее, как предотвратить разлохмачивание краёв, как их сделать более стойкими к перегибу и как сформировать в них непористые структуры. Это довольно-таки серьёзно, потому что позволяет бороться с рядом проблем, которые возникают после имплантации таких протезов.

Сейчас Институт химической биологии и фундаментальной медицины в рамках интеграционного проекта между Российской академией наук и Институтом патологии кровообращения им. Е. Н. Мешалкина проводит доклинические исследования на животных: лаборатория молекулярной биологии изготавливает протезы для брюшинной аорты, а НИИ вшивает их в крыс. Уже прооперировано более трёх десятков животных. К лету результаты экспериментов будут проанализированы, и учёные планируют перейти к следующему этапу проекта.

— В лучшем случае — три—пять лет должно пройти, чтобы такие протезы дошли до человека. Это при условии, что мы будем более или менее прилично поддерживаться. Но проект финансируется очень не густо. В год мы получаем 500 тысяч рублей, и этой серьёзной суммы нам не хватает на реактивы даже на четверть года, — говорит о проблемах Павел Лактионов.

Вся надежда на «Технопром».

Ирина ТИМОФЕЕВАФото Аркадия УВАРОВА